田辺聖子先生が旅立たれたと、昨日編集のIさんからご連絡いただきました。

昨夜はなかなか寝付けませんでした。

中学生の頃、宝塚ファンだった私は、先生の原作「隼別王子の叛乱」が

宝塚で舞台化されたのがきっかけで、先生の作品と出会うことが出来ました。

でも先生の小説に本当に夢中になったのは20代後半の頃から。

特に「乃里子3部作」といわれる「言い寄る」「私的生活」「苺をつぶしながら」

は何度読み返したことか。

当時独身で絵描きで一人暮らしの私は、主人公の人形作家の乃里ちゃんが

隣にいる、自分の友人のように思えたのでした。

女性の人生の「自由と孤独」「甘さと苦味」を軽やかに教えてくれました。

仕事や生活でしんどいことがあると、先生の小説やエッセイを読みました。

私にとって先生の言葉は夜の海を照らす灯台のようでした。

そしていつか私もこんな大人の女性になりたいと願ったものでした。

私の本棚にある先生の御本を並べてみました。

朝、お花を摘んでブーケにしてお供えさせていただきました。

昨日、一昨日の雨でバラさんがだいぶ痛んでいたのですが、

今朝は晴れ、雨に耐えてきれいに咲いたものが少しありました。

先生にはやっぱりバラがぴったりきます。

「まいにち薔薇いろ」の先生だから・・・

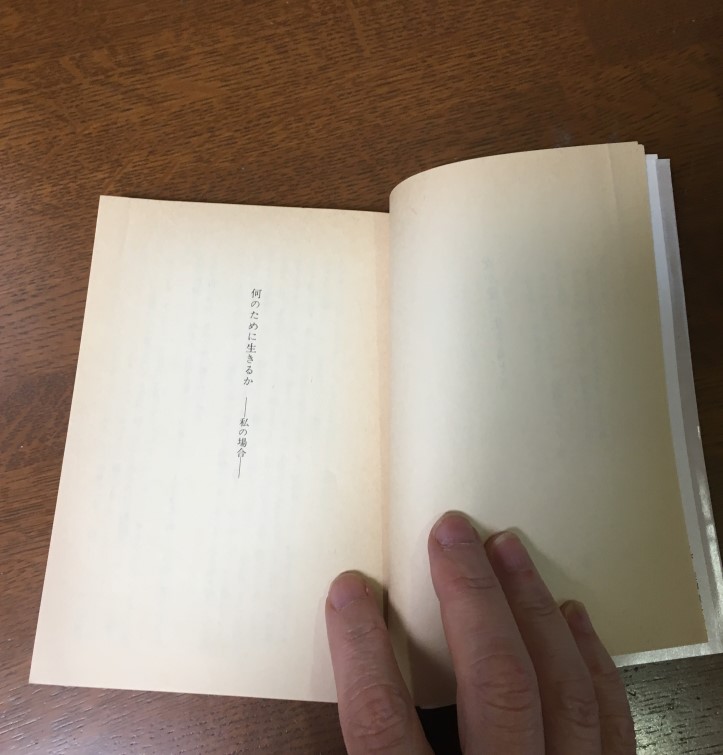

「女が愛に生きるとき」(講談社文庫)という大好きなエッセイ集があります。

その最初に載っている「何のために生きるかー私の場合ー」から

引用させていただきます。

私は迷ったり辛かったりすると、このページを開いていました。

人は何のために生きるか?ということを私はいつも考えている。

私は人生を楽しむために生きるのだ、と思っている。

そして私の場合、楽しむことは人を愛すること、人に愛されること、

にほかならないのである。

仕事をするというのも、読者に愛されたいためであるように思われる。

つまり、私が美しいと思うこと、とびきりのユーモアと感じること、

心をしびれさせるような恋、悲しいこと、そんな、もろもろの感動を、

心一つに抑えがたくて書くことに対して、「ほんと!私もそう!」と読者の方が

いわれる、すると私は、「そう?あなたもそう思う?そうでしょ!」

と勢いこんでいう、そんな感じの小説ー「私と一緒ねえ!」

と感動をわかちあうような小説を書きたいと思う。

小説を書くのは、そのために書くのである。

(中略)

どんな人だって、愛するものや愛されるものを一人も持たなければ、心は

死んでしまう。

生きて、愛して、人生を楽しむこと、それがまず根本にあって、それを守るため

政治も経済も法律もあるのである。お金も若さも美しさも、音楽も本も、

そのためなのだ。

(中略)

そしてやさしい思いやりや、愛や恋を人生でいちばんたいせつにすることによって

残酷や無責任や傲慢、狡猾を、告発することになれば、いちばんよい。

私はそれは、その人の事業や作品だけで成立するものではなく、その人の

人生もふくめての、大きな作品であらねばならぬと思っている。

「女が愛に生きるとき」より

「そうだったんだ、元々は。それがいつの間にか歪み、忘れられたり

してしまうんだ」とかつて気付き、そして今また思い出しました。

人が本来希求する方向に

勇気をもって軌道修正させてくれる言葉です。

そして、なにかの作品を作る作家でなくても、人はその人自身の人生が

作品となるのだと気付かせてくれる言葉です。

信じられない奇跡がおこり、もうずいぶん前、MOE誌上で

先生とお話させていただき「~がすきなんです!」と舞い上がる私に

「一緒やね」と微笑んでいただきました。

しばわんこがお好きと伺い、部屋を走り回るほど喜んでしまいました。

私にとっての灯台、田辺聖子先生。その灯りはずっと消えないでしょう。

私たちに魔法の言葉を贈り続けて下さった先生。

本当にありがとうございました。

合掌